2022 年より、シンガポールの BCP Asia 社が運営している「CBCI 資格認定トレーニングコース」のオンライン日本語コースで講師を担当させていただくことになりました。

この「CBCI 資格認定トレーニングコース」は、事業継続マネジメント(BCM)の実務に必要な基礎知識を網羅的に学べるように構成されています。コースの内容は、BCM のガイドラインとして世界で最も参照されている「Good Practice Guidelines」に準拠しているので、世界標準となっている BCM の手法を体系的に学ぶことができます。

そこで本稿では、日本で BCM に関する仕事に従事されている皆様に、この研修コースをお勧めしたい理由を説明させていただきます。

コースの内容

コースの内容は Good Practice Guidelines(略称 GPG)に基づいて次のような構成となっており、事業継続計画(BCP)の作成にとどまらず、BCM の実務全体がカバーされています。

- ポリシーおよびプログラムのマネジメント(適用範囲の設定やプログラム全体の計画など)

- 事業継続の適用(教育訓練や意識付けなど)

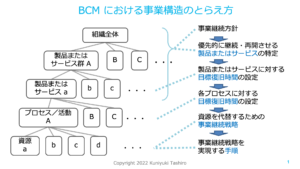

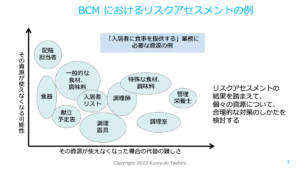

- 分析(事業影響度分析やリスクアセスメントなど)

- デザイン(事業継続戦略の検討など)

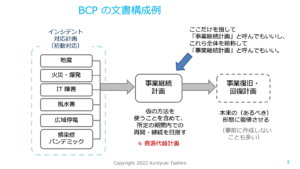

- 導入(BCP の作成と管理、コミュニケーション計画など)

- 妥当性の確認(演習や BCM 活動の見直しなど)

BCM の「世界標準」とはどういうことか?

BCM の概念や手法は欧米で開発された後に日本に輸入されましたが、日本では欧米に比べて地震・津波や豪雨災害などのリスクが大きいことなどから、災害対策の延長線上で日本流にアレンジされながら BCM の普及が進みました。そのような経緯から、日本における BCM には次のような特徴があります。

- 地震や豪雨災害などの災害に対応する前提で BCP が作られることが多い

- 地震、洪水、感染症などのハザードの種類ごとに BCP が作られることが多い

- BCM の活動全体の中で、特に BCP の作成が重視されることが多い

- 事業活動の継続・再開について扱われていない災害対応計画でも「BCP」と呼ばれることがある

最近はようやく日本でも、「オールハザード」(もしくはマルチハザード)の BCP の必要性に言及されるようになってきましたが、世界標準の BCM はもともとオールハザードで考えられてきたものです。

もちろん日本流の BCM にも利点はありますが、サプライチェーンが国際的に広がっている昨今、外国企業との間で BCM に関する説明や対話、議論が増えてきているため、日本企業においても世界標準の BCM に取り組む必要性が高まっていると言えます。

BCI の Good Practice Guidelines(GPG)は世界中の BCM 関係者に活用されており、かつ国際規格 ISO22301 との整合性も確保されているので、GPG に基づいて BCM の手法を学ぶことで、世界中の BCM 関係者との間で共通のフレームワークや基礎知識を備えることができ、諸外国の取引先との間で BCM に関する円滑なコミュニケーションができるようになります。

また、GPG は約 20 年の間に 5 回改訂されており、改訂のたびに世界中の BCM 関係者からのフィードバックが取り込まれています。したがって、GPG を通して世界中のプロフェッショナルの経験によって洗練された方法論を学ぶことができます。

「CBCI」資格とは何か?

「CBCI」とは、BCM の普及啓発に取り組む国際的な非営利団体であるBCI(Business Continuity Institute:事業継続協会)によって認定される、エントリーレベルの資格です。日本ではあまり普及していませんが、諸外国では企業などで BCM の担当者に関する求人で CBCI 以上の資格取得が条件になっていることも少なくありません。また BCM のコンサルタントなどにとっては CBCI は必須であり、CBCI より上の資格である「MBCI」以上を取得していないと専門家として認められない場合もあります。

CBCI 資格を取得するためには、BCI が運営している「CBCI 試験」に合格することが求められます。これは選択式の筆記試験で、GPG からまんべんなく出題されますので、GPG の内容を網羅的に学習して理解する必要があります。

BCP Asia 社の「CBCI 資格認定トレーニングコース」は、CBCI 試験の範囲を全てカバーしており、試験の内容も熟知した講師が担当しますので、このコースを受講することで、より自信を持って CBCI 試験に臨めるようになります。

もちろん資格取得が必要ない方にとっても、GPG に基づいて BCM のフレームワークを理解した上で、実務に必要な手法を体系的に学ぶことができる実践的な内容となっています。講師は経験豊富なコンサルタントなので、BCM の実務経験を交えて分かりやすく解説します。また質疑応答の時間も長めに確保されているので、受講者の皆様の興味や関心に応じて、より具体的なノウハウをお伝えすることができます。

なぜ BCP Asia 社の研修コースなのか?

読者の皆様の中には、なぜ筆者がシンガポールの BCP Asia 社と組んで日本人向けに研修を行うことにしたのか、疑問に思われた方もいらっしゃるかもしれません。

意外に思われるかもしれませんが、シンガポールでは日本よりも早い時期から BCM の普及が進められてきました。BCM に関する最初の国際規格「ISO 22301」が発行されたのは 2012 年ですが、これより前の 2008 年にはシンガポールで独自の国家規格「SS 540」が発行され、特に金融セクターを中心に BCM への取り組みが推進されてきました。

そのような BCM 先進国であるシンガポールで、BCP Asia 社は 2009 年から BCM に関する研修コースを運営してきました。またマレーシア、タイ、中国でも研修を実施し、これまで多数の CBCI 試験合格者を送り出してきた実績を持っています。そこで筆者は、そのような研修の経験やノウハウを活用して日本での BCM に役立てたいと思い、BCP Asia 社の講師としてこの研修コースを日本語で提供するという形を選びました。

研修の受講を検討される方へ

弊社の Web サイトに、この研修に関する説明を掲載しておりますので、下記 URL をご参照いただければ幸いです。

https://office-src.com/business/cbcitraining

なお、お申し込みをされたい方は BCP Asia 社の Web サイト(下記 URL)から直接お申し込みください。

https://bcpasia.com/training/cbci-japan/

– – – – –

事業継続マネジメント(BCM)に関するガイドブックを出版させていただきました。特に中小企業の皆様が自力でに取り組まれることを想定して執筆させていただきましたので、お役立ていただければ幸いです。

田代邦幸(著)『困難な時代でも企業を存続させる!! 「事業継続マネジメント」実践ガイド』(セルバ出版)1,980 円(税込)

合同会社 Office SRC 代表 田代邦幸